Categoría: Medicos

Muchas veces no es mejor prevenir que curar

Muchas veces no es mejor prevenir que curar

por: Juan Gérvas, Doctor en Medicina, ex-profesor de salud pública, médico general jubilado, Equipo CESCA, Madrid, España. jjgervas@gmail.com https://t.me/gervassalud @JuanGrvas www.equipocesca.org

Mercedes Pérez-Fernández, Especialista en Medicina Interna, médico general jubilada, Equipo CESCA, Madrid, España. mpf1945@gmail.com

Prevenir es intervenir hoy para evitar males en el futuro

Prevenir en salud es intervenir hoy para evitar enfermar en el futuro; por ejemplo con vacunas eficaces tipo la del tétanos o con el consejo médico contra el tabaquismo.

Se suele confundir prevención con:

- promoción de la salud (mejora del estado de salud promoviendo actividades varias; por ejemplo, una visión tolerante de la diversidad sexual o los viajes para ancianos del IMSERSO) y

- protección de la salud (normativa y legislación que protege e impide dañar la salud, por ejemplo reglamentos sobre comercialización de alimentos o sobre seguridad en el trabajo).

En cuanto a la prevención propiamente dicha conviene distinguir las medidas “aditivas” (que “añaden” intervenciones, como vacunas, o suplemento de ácido fólico periconcepcional) de las medidas “restrictivas” (que disminuyen actividades, como el consejo médico contra el tabaquismo o el contener el consumo de alcohol durante el embarazo). Las medidas “aditivas” pueden tener mayores efectos adversos y precisan de mayor conocimiento científico que las fundamente.

La prevención es importante si se tiene futuro

Puesto que la prevención implica intervenir hoy para evitar males futuros, para que la prevención tenga importancia hay que tener un futuro.

Es decir, la prevención es más importante para el sector de población que tiene futuro, para los que tienen empleos estables, pensiones seguras y/o bienes que aseguran un porvenir. También, para quienes tienen formación y pueden entender que el sacrificio de “hoy” es importante para la salud de “mañana”.

En sentido contrario, la prevención tiene poco valor para quienes tienen un futuro inseguro, o directamente no tienen futuro. Es decir, para los marginados por la sociedad, para los pobres, para los analfabetos, para los viejos con pensiones miserables, para los vagabundos, para los drogadictos, para los desempleados de larga duración, para las prostitutas explotadas, etc.

En cierta forma, la prevención es un lujo dañino para los bien adaptados a una sociedad enferma.

La prevención es muy inequitativa, y estigmatiza

Imagine, amable lector/a, la típica imagen de la pirámide de comida saludable, esa que suele recomendar el consumo diario de 3-4 piezas de fruta y el empleo de aceite de oliva extra, que además suele incluir consejos tipo “actividad física diaria, 60 minutos”. Por ejemplo, eche un ojo a:

Ahora póngase en un hogar típico español con pobreza, donde viven esos casi diez millones de españoles que parecen no existir pero existen. Con sus ojos, con ojos de pobreza, eche una mirada a la pirámide nutricional “saludable”, que por supuesto no lleva anexo una pirámide de precios, ajustada según ingresos. Imagine, además, que la vea con ojos de la madre que no tiene para comprar, o del padre que no puede alimentar a sus hijos, o del niño que asiste a la escuela con hambre y escucha del maestro la lección sobre nutrición saludable.

Tal tabla es insultante, un delirio salubrista que daña y estigmatiza, un ejemplo de la inequidad de la prevención en general.

La prevención es inútil en general

Aunque le pueda parecer mentira, la mayor parte de la prevención que se practica es cuando mínimo inútil. Es decir, que carecen de fundamento científico la mayoría de las pautas preventivas que se ofrecen por la medicina clínica y la salud pública. Se ha impuesto una prevención absurda, sin ciencia ni ética.

Por ejemplo, carecen de fundamento todos los chequeos y revisiones anuales, incluidas las de niños sanos y las ginecológicas.

General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease (Review)

«Mi ginecólogo». Pero, ¿por qué?

Por ejemplo, en general carecen de fundamento todos los cribados (screening), incluyendo los del cáncer

Por ejemplo, carecen de fundamento los complementos vitamínicos y minerales, incluso en la embarazada sana.

Older Americans Are Hooked On Vitamins Despite Scarce Evidence They Work

Many Pregnancy Vitamins And Mineral Supplements Are A ‘Needless Expense’, Report Claims

Suplementos minerales, ¿son realmente necesarios?

La prevención daña frecuentemente

No es que la prevención sea inútil, es que daña muchísimas veces al iniciar cascadas diagnósticas y terapéuticas de incierto final. Pero, por ejemplo, a los ricos les encanta “ser atendidos por los médicos, y prevenir todo mal”, por mucho daño que les hagan .No saben los ricos, por ejemplo, que si se hacen más pruebas preventivas para diagnosticar precozmente distintos tipos de cáncer lo que se logra es incrementar el número de pacientes diagnosticados de cáncer sin que disminuya la mortalidad por cáncer. Es decir, se diagnostican muchos cánceres que, siéndolo, no tienen ninguna importancia ni nunca matarían.

Se llama “sobrediagnóstico” y conlleva tratamientos y seguimiento de por vida, sin necesidad. Se ha demostrado sobrediagnóstico comparando los pacientes diagnosticados con cáncer en zonas ricas con las zonas pobres de Estados Unidos. Los ricos se someten a más pruebas de cribado de cáncer y al final acaban con más diagnósticos de cáncer de mama, próstata, tiroides y melanoma, pero su mortalidad por estos cánceres es casi la misma que la de los pobres

En otro ejemplo, algunos daños por la “revisión del niño sano” son: “1/ las manías de los tirones del prepucio para que baje en virtud de no se sabe qué necesidad; 2/ los dobles y triples pañales cuando la cadera parecía que no iba bien; 3/ analíticas para confirmar el hierro bajo a los 6 meses o por si acaso; 4/ las derivaciones al cardiólogo por los soplos inocentes o funcionales para que diga que son normales y habituales; 5/ plantillas para pies no desarrollados todavía; 6/ innecesarios cascos para que no se deforme la cabeza, y 7/ esas listas que terminan en la papelera de casa con las cosas que hay que hacer al introducir los alimentos nuevos”.

“Dejad que los pobres no se acerquen a mí”

Los ricos tienen salud a chorros por sus condiciones de vida (condiciones, no estilos), como se vio, por ejemplo, en la pandemia covid19 al poder recluirse y trabajar/estudiar en casas confortables y tener capacidad para que los trabajadores esenciales les llevasen a casa todo lo que precisaban. Por ello pueden sobrevivir a la frenética actividad preventiva a la que los someten los especialistas focales, especialmente de sus seguros privados.

Los pobres son frágiles, sus problemas de salud se cronifican al ser “pegajosos” por interaccionar con sus condiciones de vida, sus malas viviendas, la falta de trabajo estable y sus escasas perspectivas futuras. Los pobres heredan pobreza, enfermedades y código postal (viven condenados a vivir en donde tienen que vivir, no pueden mudarse a los “barrios bonitos” de las ciudades).

Los ricos reciben atención médica especializada y preventiva de más que resisten dadas sus buenas condiciones de vida, pero deberíamos proteger a los pobres para que no sufran tales excesos pues no lo resistirían dada su fragilidad y malas condiciones de vida.

En resumen

La prevención traslada recursos de pobres a ricos, de enfermos a sanos, de analfabetos a universitarios y de viejos a jóvenes La prevención es inequitativa, y culpabiliza a las víctimas (confirma el capitalismo que dice que los pobres lo son porque quieren y los enfermos ídem).

Conviene tener siempre presente que la prevención en pobres carece de impacto, es dañina y llega a ser insultante. Siempre precisamos precaución al tratar de prevención, pero más cuando se pretende (con buena intención) “salvar a los pobres”. El daño puede ser inconmensurable. Los programas preventivos en las personas más pobres son escasamente efectivos, con resultados ínfimos y estableciéndose también en este campo un gradiente social. Todo ello implica un riesgo de introducir más inequidades generadas cuando intervenimos.

En general, conviene valorar la falsedad del “más vale prevenir que curar”. A veces, en pocos casos, la prevención tiene beneficios que superan a los daños pero en muchos, muchísimos casos, la prevención introduce daños e inequidad. Por ejemplo, en la consulta diaria puede detraer recursos (sobre todo el preciado tiempo médico) para el mejor trabajo clínico con los más enfermos y pobres por lo que conviene pensar que no siempre en mejor prevenir que curar.

Olvidos imperdonables

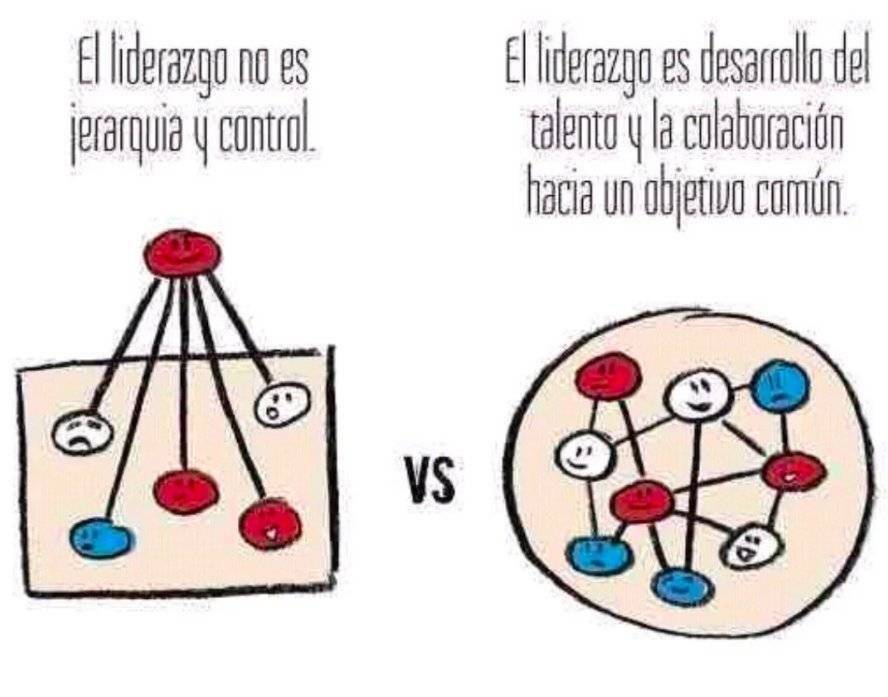

Cuando, por fin, en esa comunidad se implantó el tan deseado programa de cribado de detección del cáncer de colon, parecía una buena noticia. Al contrario que en otros cribados, como el de cáncer de mama, esta vez sí se había pensado en Atención Primaria (AP) como integrante de su implantación y desarrollo. Pero pronto, las cañas se tornaron lanzas. Las críticas al tiempo que demandaba la confección de la plantilla informatizada, y lo farragoso de los protocolos de actuación, se hicieron notar en forma de protestas y quejas.

Surgió este problema porque la AP no había intervenido en el proceso de elaboración, solo se la había considerado como ejecutor sumiso de unas directrices, venidas desde arriba, que desconocían cómo se trabaja en este nivel de atención. Como en otras tantas ocasiones, los «hacedores» de guías, protocolos y campañas de cribado habían olvidado un concepto magníficamente expuesto en un artículo publicado en el BMJ. Esto no es otro que el tiempo necesario para tratar (TNT).

Se podría decir que el TNT es el tiempo que el clínico invierte en la aplicación de las recomendaciones de las guías.

Guidelines should consider clinicians’ time needed to treat

Más exacto sería decir que el TNT se calcula basándose en el concepto de Número Necesario para Tratar (NNT), que representa el número de pacientes durante un periodo de tiempo determinado que sería necesario tratar para alcanzar un criterio de valoración adicional del estudio. como se dice en el articulo citado.

El tiempo necesario para tratar (TNT) hace explícito: el tiempo clínico estimado necesario para mejorar el resultado de una persona en la población objetivo (TNT-NNT), el tiempo clínico necesario para implementar la recomendación para todas las personas elegibles en una consulta (TNT absoluto), y la proporción del tiempo clínico total disponible para la atención al paciente que sería necesario para implementar la recomendación para todos los pacientes elegibles (TNT relativo).

Como ya comentamos anteriormente [esta entrada está basada en un artículo publicado en la sección «Un vistazo a las ultima publicaciones» de la revista AMF] , los profesionales no tienen tiempo suficiente para proporcionar la atención recomendada por las GPC y servicios clínicos preventivos. El estudio que citábamos, y algunos más, ponen de manifiesto que es prácticamente imposible que en la jornada de un médico se puedan aplicar todas las recomendaciones que estos programas imponen. Todo el tiempo que se dedicara al flamante y perfecto programa de cribado se hurtaría a otras actividades; se aplica, por tanto, al encuentro clínico el famoso coste de oportunidad, en el que la moneda de cambio sería el tiempo del profesional. Tras plantear el problema y desarrollar el concepto, el artículo propugna que los organismos que crean las guías consideren explícitamente el TNT, incluyéndolo en las estimaciones a la hora de decidir si se recomienda una intervención, en el balance entre riesgos y beneficios del sistema GRADE.

Helen Salisbury, médica general británica, comenta en un artículo de opinión que el TNT le pareció muy oportuno, sobre todo después de oír a un catedrático de urología recomendar en la radio de la BBC, que «todos los hombres mayores de 50 años pidieran a su médico de cabecera una prueba del antígeno prostático específico» ; o que una nueva guía NICE sobre riesgo cardiovascular sugiriera que todas las personas con más de un 5% de riesgo de sufrir un infarto de miocardio o un ictus en los próximos 10 años deberían considerar la posibilidad de tomar estatinas. Nuestra colega opina que, aparte de que el médico general esté de acuerdo o no con estos consejos, estas invitaciones conllevan una visita al centro de salud que no es sencilla, ni rutinaria y, sobre todo, no es corta.

Algo parecido nos pasa a nosotros cuando vemos que se nos cita una revisión de tratamiento crónico en 3 minutos o se oye a un catedrático de ejercicio físico declarar muy ufano que «pide a los médicos que dejen de enviar a la gente a caminar sin más». Cabría recordar, en este caso, el ejemplo que ponen los autores del concepto de TNT. Según estos, si se siguieran las directrices de la guía NICE sobre «Actividad física: consejos breves para adultos en atención primaria», el TNT absoluto (tiempo clínico necesario para aplicar la recomendación a todas las personas elegibles) en una consulta de 2.000 adultos sería de 10.000 minutos o, lo que es lo mismo, 167 horas, de tiempo de un general practitioner. Trasladado a España, un médico de familia necesitaría más de un mes al año a tiempo completo para poner en marcha estas recomendaciones. Podríamos acabar con una frase de la propia Salisbury:

«Cuando trabajas como médico de cabecera, mucha gente parece tener ideas brillantes sobre lo que deberías hacer para mejorar la salud de tus pacientes. El problema es que solo se dispone de un número limitado de horas a la semana».

Helen Salisbury: Opportunity costs and the time needed to treat

Que las campañas de cribado, protocolos, guías de práctica clínica y otros documentos que pretenden ordenar nuestro trabajo fueran más realistas es un deseo que compartimos con Helen Salisbury. Añadir el tiempo necesario para tratar cada nuevo proyecto sería una excelente forma de comenzar. También sería recomendable que los médicos de familia asistenciales participen o lideren cualquier propuesta que se pretenda implantar en AP

Romper las reglas para una mejor atencion sanitaria

Extracto de Breaking the Rules for Better Care de Berwick DM, Loehrer S, Gunther-Murphy C. JAMA. 2017 Jun 6;317(21):2161-2162. doi: 10.1001/jama.2017.4703 + pagina web de Institute for Healthcare Improvement + Leadership Alliance y sobre todo gracias a @conectantes que me hicieron buscar más información sobre este tema, en su podcast nº 235 se puede encontrar buenos comentarios sobre el asunto

Las cargas y la complejidad administrativas es una de las maneras más costosas de despilfarrar en sanidad. La burocracia merma la experiencia asistencial de los pacientes y restan tiempo y moral a los médicos y demás personal, impidiendo las interacciones de valor añadido. La revista JAMA publicó hace unos años un comentario sobre la iniciativa de una red de ejecutivos de hospitales y clínicas, empresas, gobiernos, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro norteamericanas (Institute for Healthcare Improvement (IHI) Leadership Alliance) para estudiar los tipos y magnitud de este despilfarro en la primera línea asistencial.

Uno de los principios de “rediseño radical” que propone la Alianza es el de «Hacerlo fácil». Este exige la eliminación continua de las barreras administrativas que aportan poco o ningún valor a la asistencia, obstaculizan el trabajo de los médicos, frustran a pacientes y familiares y hacen perder tiempo y otros recursos.

En enero de 2016, esta Alianza (Alliance), declaró la «Semana de romper las reglas para mejorar la atención» (Breaking the Rules Week) . En este apartado de “romper las reglas”, la alianza se basó en la premisa de que las reglas y regulaciones existentes a menudo impiden que los profesionales brinden la mejor atención posible a sus pacientes. Al romper estas reglas, la alianza esperaba crear un sistema de atención médica más eficiente, efectivo y centrado en el paciente.

Las organizaciones participantes plantearon a su personal y pacientes una sencilla pregunta:

«Si pudiera interrumpir o cambiar cualquier norma para mejorar la experiencia asistencial para pacientes o profesionales, ¿Cuál sería?».

https://www.ihi.org/networks/leadership-alliance/breaking-the-rules-for-better-care

El personal del Institute for Healthcare Improvement revisó todas las normas propuestas por los participantes y clasifico las normas «a romper» en 3 tipos:

1. Hábitos arraigados en comportamientos organizativos, basados en interpretaciones erróneas y con poco o ningún fundamento real en requisitos legales, reglamentarios o administrativos (por ejemplo, prohibir que haya agua potable a disposición del personal en los puestos de enfermería).

2. Requisitos específicos de la organización que las autoridades locales podrían cambiar sin infringir ningún estatuto o reglamento formal (por ejemplo, obligar a los pacientes y familiares a pagar por el aparcamiento o restringir las horas de visita).

3. Requisitos legales y reglamentarios reales (por ejemplo, la «norma de los 3 días» para el acceso de los pacientes a los centros de enfermería especializada).

De las 342 normas recopiladas, 57 (16%) eran de tipo 1; 211 (62%) de tipo 2; y 74 (22%) eran de tipo 3.

Muchos miembros de la Alianza tomaron medidas en relación con las normas identificadas por sus pacientes y personal. Las acciones más comunes fueron de cuatro tipos: (1) desmentir mitos sobre normas reglamentarias y administrativas inexistentes o malinterpretadas mediante la formación del personal, (2) buscar la claridad de los organismos reguladores pertinentes sobre el verdadero alcance e intención de las normas, (3) cambiar las políticas administrativas locales para las que no se encontró una justificación suficiente y (4) hablar con una «voz colectiva» a los responsables políticos sobre normas perjudiciales para la atención o que suponen un despilfarro de recursos limitados. (La última categoría incluía reunirse con los responsables de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para debatir los efectos adversos de la norma de los 3 días y el excesivo número de medidas exigidas por el gobierno federal).

Contrariamente a las expectativas iniciales, aunque existían obstáculos legales y reglamentarios que suponían un despilfarro, la mayoría (78%) de las normas obstruccionistas y despilfarradoras identificadas por los pacientes y el personal estaban totalmente bajo el control administrativo de los directivos y gestores sanitarios que podían cambiarlas.

La mayoría de las sugerencias del personal para cambiar las normas no iban dirigidas a sus propias condiciones de trabajo, sino más bien a atender mejor la comodidad de los pacientes y familiares, aliviando sus preocupaciones físicas, emocionales y financieras.

En gran parte de los casos, el personal tenía recomendaciones muy concretas sobre cómo abordar problemas antiguos como el acceso o los tiempos de espera. Aunque las normas que con más frecuencia se sugería cambiar eran a menudo complejas, muchas eran tan sencillas como el límite de una manta por paciente o no ofrecer comida a las parejas de las pacientes de maternidad.

Estas sugerencias de la Leadership Alliance indican que las organizaciones sanitarias pueden emprender acciones directas para reducir una parte sustancial del oneroso despilfarro administrativo tan frecuente en la sanidad, sin necesidad de batallas políticamente difíciles para modificar reglamentos, leyes o políticas de pago. Como suele ocurrir en los sistemas de producción complejos, gran parte de la sabiduría reside en los trabajadores y en las personas a las que prestan sus servicios. Si se les pide, en un entorno seguro, que identifiquen los obstáculos sin sentido al trabajo productivo, pueden hacerlo y lo harán al servicio de una mejor atención a los pacientes y sus familias.

Los responsables sanitarios harían bien en preguntar a sus médicos, personal y pacientes qué hábitos y normas parecen estar perjudicando la atención sin los beneficios correspondientes y, con prudencia y circunspección, cambiarlos.

addenda a «Hacia una inteligencia artificial de diagnóstico conversacional»

comentarios a adicionales a la entrada Hacia una inteligencia artificial de diagnóstico conversacional

Por Julio Bonis Sanz. Médico de familia + MBA + Ingeniero de IA PLN

Ojo, que el problema como siempre, es de fundamentos.

Lo más relevante en este estudio, y en otros, es el diseño del estudio y lo que ese diseño implica.

Es un diseño elaborado por ingenieros informáticos de Google (es decir clase media alta de San Francisco) asesorados por expertos clínicos (me apuesto a que especialistas de hospital de renombre).

El meollo del asunto es la definición del estándar de referencia o gold standard (el que se asume que clasifica de forma válida a los sujetos respecto a la presencia o ausencia de una condición clínica)

Cuando quieres evaluar cómo de buenas son los textos generados por un modelo de lenguaje (listas de diagnósticos, recomendaciones, etc) tienes que decidir cual es el texto «correcto» sobre el cual compararlo. Por ejemplo si le pides al modelo «dame los 10 diagnósticos por orden de más a menos probable» para saber cómo de bueno es, tienes que definir cual es el diagnostico correcto. Así puedes ver en qué posición incluyó el modelo el diagnóstico correcto y compararlo con la posición en la que lo incluyó el médico de familia. Pues bien, los ingenieros de google decidieron que el gold standard (el que juzga cómo de correcto o incorrecto el razonamiento clínico de la IA o del médico de familia) es la opinión de ¡un especialista!

El propio hecho de que evaluen el modelo viendo si elabora un diagnostico correcto (como si toda consulta de AP tuviese que concluir con un diagnóstico específico al final de la misma) revela su marco conceptual. Además los ingenieros decidieron qué especialista era el «adecuado». Uno de los problemas está, claro, en qué especialista elegir como gold standard para una paciente de 65 años que consulta en el centro de salud por «un mareillo que me da por las tardes» (¿cardiólogo? ¿Neurólogo? ¿Psiquiatra? ¿Digestivo?)

Naturalmente si como especialista eres el gold standard ninguna IA te va a poder superar, para eso eres el gold standard. Por eso digo que nada cambia. Lo que vemos en este (y otros estudios) es la asunción de que los especialistas son los que saben lo que hay que hacer, y pueden dar lecciones a los medfams sobre lo mal que lo hacen. Es la asunción del médico de familia como «especialista de segunda», que no aporta valor diferencial alguno en cuanto a abordaje especifico de la presentación clínica «indiferenciada» en etapas iniciales de la historia natural de la enfermedad, manejo de la incertidumbre, integración de los valores personales del paciente en la toma de decisiones (valores que se conocen a través de la relación longitudinal), sino simplemente una solución de «bajo coste» al hecho de no poder tener a un dermatólogo atendiendo todos los granos o a un cardiólogo atendiendo todas las palpitaciones o hipertensiones de la población.

La Atención Primaria esta en crisis, porque nuestros políticos, dirigentes y resto de especialistas creen y actúan como si la función de la Atención Primaria fuese atender problemas menores, para que los pacientes no molesten en el hospital.

Julio Bonis y Rafael Bravo en los constipadillos

Podrían haber decidido que el gold standard fuera un panel de médicos de familia con más de 10 años de experiencia (por ejemplo) pero no, decidieron que fuese un endocrinólogo quien juzgara si la IA y el medfam habían hecho bien su trabajo al manejar un caso de paciente con glucemias mal controladas.

El diseño de este (y otros estudios) lo que demuestra es que la IA piensa más como un especialista de hospital que como un médico general (es decir la IA se aproxima mas al gold standard que el médico general). Lo que subyace es la idea de que lo deseable sería que los pacientes pudiesen acceder directamente al especialista. Si la IA maneja los problemas cardiológicos mejor que un MedFam (a juicio de un cardiólogo) y los problemas neurológicos mejor que un MedFam (a juicio de un neurólogo) entonces mejor pongamos a la IA a pasar consultas de primaria porque sería como poder darles acceso directo a los distintos especialistas. Ninguno de los ingenieros de Google ni quienes les asesoran o financian comprenden el papel de filtro, el concepto de prevención cuaternaria, etc, etc. Si lo comprendieran usarían gold standards distintos para los distintos niveles asistenciales y estarían elaborando modelos específicos entrenados para elaborar razonamientos clínicos como un médico de atención primaria (no como un especialista de hospital).

Hacia una inteligencia artificial de diagnóstico conversacional

Por Julio Bonis Sanz. Médico de familia + MBA + Ingeniero de IA PLN

En el repositorio arXiv investigadores de Google han publicado hace tres días un articulo titulado: «Hacia una IA de diagnóstico conversacional» (Towards Conversational Diagnostic AI)

Diseño del estudio: en un estudio aleatorizado, doble ciego cruzado de consultas basadas en texto. Se elaboraron 149 escenarios clínicos que fueron representados por actores entrenados, al estilo de un Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE). Los actores interaccionaban exclusivamente via chat de texto bien con 20 médicos de atencion primaria (10 canadienses y 10 indios) con amplio rango de experiencia (entre 3 y 30 años) bien con un modelo de lenguaje (estilo chatGPT) denominado AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer).

Se pidió a los médicos y a la IA elaborar un listado de los 10 diagnósticos más probables ordenados de más a menos probables. Además se evaluaron multitud de dimensiones de la entrevista clínica; desde aspectos relacionados con la empatía, presencia del diagnóstico correcto entre el listado de diagnóstico, si el tratamiento recomendado era apropiado, si las pruebas complementarias solicitadas eran apropiadas, si las derivaciones al especialista eran adecuadas, etc.

Esta evaluación se realizó mediante dos tipos de cuestionarios: unos de satisfacción validados, rellenados por los actores (para las dimensiones de empatía) y otros cuestionarios rellenados POR MEDICOS ESPECIALISTAS seleccionando la especialidad según el caso a juicio de los investigadores (ingenieros informáticos de Google) para evaluar la calidad clínica. Se media por tanto esta ultima y , pero también la calidad empática del encuentro.

Resultados: La IA obtuvo mejores resultados en todas las dimensiones (clínicas y empáticas) que los médicos de atención primaria… a juicio de médicos especialistas.

Conclusión: La IA puede cambiar ciertas cosas, pero hay otras que no van a cambiar. Ninguno de los investigadores (ingenieros de Silicon Valley) ni ninguno de los médicos y expertos que andan estos días discutiendo las limitaciones del estudio (que las tiene) ha caído en la cuenta de que a lo mejor el criterio de un médico especialista no es lo mejor para valorar lo que ocurre en una consulta de atención primaria. Se considera una obviedad que el juicio clínico del médico especialista es el gold standard que por pura epistemología se asume nunca se podrá superar (como mucho igualar).

Interpretación alternativa: Los resultados del estudio sugieren que la IA se comporta, en cuanto a sus decisiones clínicas, más como un especialista que como un médico de atención primaria. Esto tiene sentido pues los modelos de lenguaje están entrenados con el contenido encontrado en internet (incluido PubMed) y eso es lo que replican al generar textos.

Por tanto no sería descabellado pensar que los primeros susceptibles de ser sustituidos deberían ser los médicos especialistas y no los generalistas. Sin embargo eso tampoco lo veremos.

PD: como dato curioso se pidió a los especialistas indicasen si el «medico de familia/IA» habia producido una «alucinación» (se define como un contenido sin sentido, erróneo o inventado por un modelo de lenguaje).Según se puede ver en el artículo publicado los especialistas (que evaluaban los chats sin saber si eran generados por humanos o una IA) encontraron alucinaciones en un 10% de los casos en la IA… y en un 15% de los médicos de familia. Corolario: Conviene no ir puestos de LSD al centro de salud.

Towards Conversational Diagnostic AI

Resumen canónico : En el corazón de la medicina se encuentra el diálogo médico-paciente, en el que una hábil anamnesis allana el camino para un diagnóstico preciso, un tratamiento eficaz y una confianza duradera. Los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) capaces de dialogo diagnóstico podrían aumentar la accesibilidad, la coherencia y la calidad de la atención. Sin embargo, aproximarse a la experiencia de los médicos es un gran reto pendiente. Presentamos AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer), un sistema de IA basado en un modelo de lenguaje amplio (LLM) optimizado para el diálogo diagnóstico.

AMIE utiliza un novedoso entorno simulado basado en el juego automático con mecanismos de retroalimentación automatizados para escalar el aprendizaje a través de diversas enfermedades, especialidades y contextos. Diseñamos un marco para evaluar ejes de rendimiento clínicamente significativos, como la elaboración de la historia clínica, la precisión diagnóstica, el razonamiento de gestión, las habilidades de comunicación y la empatía. Comparamos el rendimiento de los AMIE con el de los médicos de atención primaria (MAP) en un estudio aleatorizado, doble ciego cruzado de consultas basadas en texto con actores pacientes validados al estilo de un Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECOE). El estudio incluyó 149 escenarios de casos clínicos de profesionales de Canadá, el Reino Unido y la India, 20 MAPs para comparar con AMIE y evaluaciones por parte de médicos especialistas y los actores que actuaban como pacientes.

AMIE demostró una mayor precisión diagnóstica y un rendimiento superior en 28 de 32 ejes según los médicos especialistas y en 24 de 26 ejes según los pacientes actores. Nuestra investigación tiene varias limitaciones y debe interpretarse con la debida cautela. Los médicos se limitaron a un chat de texto sincrónico poco familiar que permite interacciones a gran escala entre el AMIE y el paciente, pero que no es representativo de la práctica clínica habitual. Aunque es necesario seguir investigando antes de que AMIE pueda trasladarse a entornos reales, los resultados representan un hito hacia la IA de diagnóstico conversacional.

Medicina basada en la cortesía, ¡qué menos!

por Juan Gérvas, Doctor en Medicina, médico general rural jubilado, Equipo CESCA, España

y Mercedes Pérez-Fernández, especialista en Medicina Interna y médica rural jubilada, Equipo CESCA, España

Contacto jjgervas@gmail.com mpf1945@gmail.com

Hace unos años (en 2008) se publicó en el New England un texto titulado “Medicina basada en la etiqueta”, en la que el autor (Michael Kahn, psiquiatra) relataba su experiencia como paciente ingresado en un hospital, incluyendo la falta de cortesía de los profesionales, que ni miraban a los ojos, ni se presentaban a los pacientes. Para paliarlo sugirió en el hospital una conducta apropiada que sintetizó en seis puntos:

1. Pida permiso para entrar en la habitación; espere la respuesta afirmativa.

2. Preséntese mostrando su tarjeta de identificación.

3. Dé la mano.

4. Siéntese. Sonría si es apropiado.

5. Explique brevemente su papel en el equipo que le atiende.

6. Pregunte al paciente cómo se se siente en el hospital.

A nosotros nos asombró su énfasis en las conductas apropiadas a la situación y el entorno, pues de siempre hemos practicado una medicina basada en la cortesía y nos parecía que todo el mundo lo hacía.

Pero no, en atención primaria pocos profesionales practicaban lo que a nosotros nos parecía básico en la consulta, esa “etiqueta” que podríamos resumir en:

- Salga a la puerta y llame por su nombre al paciente.

- Espere de pie, respetuosamente, a que el paciente se levante de la silla y llegue a la puerta.

- Salude apropiadamente, sea dando la mano, dando un beso si hay familiaridad y es conveniente, o un abrazo, llegado el caso (por ejemplo, paciente conocido que asiste por primera vez a consulta después de años en prisión).

- Ayude al paciente a sentarse, si es caso a quitarse el abrigo o dejar paquetes y bultos.

- Inicie la consulta, salvo que conozca el motivo exacto de la visita, con una pregunta abierta tipo “¿Por favor, qué le trae hoy a la consulta?”.

- Deje hablar al paciente (cuando se deja hablar libremente a los pacientes, sin interrumpirles, la mayoría se agota en menos de dos minutos). La escucha es terapéutica y dar fe del sufrimiento es lo mínimo que espera el paciente.

- Mire a los ojos al paciente cuando sea conveniente, pero siempre más que a la pantalla del ordenador/computadora. Si viene acompañado pregunte si hay alguna relación con quien acompaña (no dé por supuesto que sea la esposa, hija, nieto, marido, etc), y sea deferente pero no olvide que el paciente es el paciente, una obviedad que se suele ignorar frecuentemente en la práctica.

- Si el paciente es nuevo, preséntese (y, además, presente a quien le acompañe, residente, estudiante, etc, pidiendo permiso para que esté acompañando esa tercera persona) y siempre pregunte al paciente su nombre añadiendo, con un ejemplo “¿Cómo quiere que lo trate, de usted, de tú? ¿Francisca, Paca,…, usted dirá?”. En la entrevista, no olvide tratar la situación familiar y laboral. No dé por supuesta la heterosexualidad y no deje de tratar la sexualidad si es apropiado al problema.

- Advierta lo que va a hacer, pidiendo permiso con el tono de voz (al menos): “Le voy a hacer la historia clínica, que veo está vacía”, “Voy a actualizar su historia clínica, para confirmar el teléfono y dirección”, “Voy a explorarle y, dado el picor que me cuenta, le tengo que ver la vulva, si no le importa”, etc.

- Recuerde que los especialistas focales no suelen tocar ni explorar físicamente al paciente, no sea pues especialista focal sino generalista y no tema el contacto físico con el paciente.

- Si escribe en la historia clínica, “cante” lo que va escribiendo de forma que el paciente pueda asentir, o disentir.

- Asegúrese de la concordancia con el paciente, el construir “paisajes”. Estos paisajes son interpretaciones comunes entre pacientes-comunidades y profesionales para comprenderse mutuamente y generar una imagen que ayude a hacer “vivibles” las adversidades, las enfermedades-accidentes y el enfrentarse a la muerte. Por supuesto, son paisajes” imaginarios y compartidos en la mente de profesionales y pacientes, familiares y comunidades; en su construcción es clave el conocer a fondo la comunidad y su cultura.

- No tenga miedo a perder el control del tiempo por practicar una “medicina basada en la cortesía”. Como generalista, tiene que ser “especialista” en dicho control y en el control de la incertidumbre. En la consulta, el tiempo ni se crea ni se destruye, simplemente se gestiona.

- Resuma la situación, ayude al paciente a poner el problema en su contexto y ofrézcale un plan de seguimiento y alternativas que sean apropiadas a su situación y cultura. Deje la puerta abierta a un nuevo contacto si el problema tratado se complica o cambia de forma llamativa, y en caso de sospecha de efecto adverso.

- Para terminar la entrevista pregunte al paciente si tiene dudas o si le queda algo por decir, o algo que le preocupe.

- En la despedida, repita el ritual de la recepción, levantándose, ayudando al paciente a ponerse el abrigo, y según sea apropiado dándole la mano en la puerta, o un beso, o un abrazo (por ejemplo, si ha sido una consulta sagrada como despedirse porque se va a vivir a un asilo, “obligado por las circunstancias”).

La cortesía se utiliza para lograr que todos estemos cómodos.

Por ejemplo, bien le duele al anciano ingresado de urgencias por hematemesis, que de pronto es tuteado y llamado «abuelo» por cualquier chiquillo que pasa por allí, de prácticas en la facultad, no digamos por administrativos, celadores, médicos y enfermeras. El anciano rumia su pensamiento sin decir nada: «¿De qué me conocerán?» o «¿Cuántas veces hemos comido juntos?». Nadie le pregunta cómo quiere ser tratado y muchos piensan que esa campechanía estilo Casa Real es expresión de cercanía; craso error en ambos casos.

Trabajar con cortesía es respetar las buenas costumbres, según la cultura y situación del paciente. De ahí la importancia de conocer la sociedad de los pacientes que atendemos, sean rumanos, musulmanes, daneses, británicos o gitanos, o españoles rurales, o catalanes o extremeños. Sobre todo cuando no es uno ni dos, sino un montón.

No puede ser dar por supuesto normas de cortesía de la clase media urbana española de la que solemos proceder.

En cortesía conviene más un punto de exceso que la escasez que casi llega al desprecio, insultante en lo más hondo. Dar la mano al recibir y despedir a un paciente es lo mínimo. Ayudar a quitarse el abrigo se hace con gusto a pacientes de todas las edades y sexos. Saludar cortésmente al paciente que se encuentra en la calle nos abre puertas para después poder prestar una atención de calidad en la consulta. Etc.

Hay que adaptarse. Por ejemplo, no es la misma la cortesía con un niño que con un anciano, ni con una adolescente a la que se conoce desde que nació que con una adolescente extranjera en su primera consulta.

La cortesía pretende que el paciente se sienta cómodo y relajado, con libertad para expresarse al ser tratado con la deferencia apropiada. En seguida ajustamos la cortesía a la situación y al paciente pues no puede ser la misma con quien habla fluidamente español y conocemos «de ciencia propia» que con quien acude por primera vez cubierta con un hiyab y apenas nos entiende.

Cortesía es en parte etiqueta pero como una forma de expresar reconocimiento, no como mecanismo para establecer barreras sino para derribarlas. La cortesía sitúa en plano de igualdad al médico y al paciente, por el respeto y dignidad que expresa al enfermo como persona.

Webgrafía -enlaces:

https://perioperative.files.wordpress.com/2016/04/etiquette-based-medicine.pdf

http://www.bmj.com/content/325/7366/682

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32280-9/fulltext

http://saludineroap.blogspot.com/2023/05/multimorbidad-biologica-psiquica.html

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:500576/n3.9_Como_ejercer_una_medicina_arm__nica.pdf

Do Younger or Older Doctors Get Better Results?

¿Obtienen mejores resultados los médicos más jóvenes que los mayores?

La eficacia de un médico tiene menos que ver con la edad que con el número de pacientes que atiende y con su capacidad para mantenerse al día de las nuevas investigaciones.

Traducción de Do Younger or Older Doctors Get Better Results? por Anupam B. Jena y Christopher Worsham publicado en The Wall Street Journal el 8/7/2023

Imagina que te ingresan en el hospital y conoces por primera vez al médico que te atiende. ¿Quién esperas que entre por esa puerta? ¿Preferirías que tuviera más de 50 años y muchas canas, o que tuviera más de 30 y acabara de terminar la residencia?

En un estudio publicado en 2017, uno de nosotros (el Dr. Jena) y sus colegas se propusieron arrojar algo de luz sobre el papel de la edad cuando se trata de internistas que tratan a pacientes en hospitales. Estos médicos (conocidos como hospitalistas en USA) proporcionan la mayor parte de la atención a los pacientes de edad avanzada hospitalizados en EE. UU. con algunas de las enfermedades agudas más comunes, como infecciones graves, insuficiencia orgánica y problemas cardíacos.

En gran parte de la atención médica, los pacientes eligen a sus médicos basándose en aspectos como el trato con el paciente, la experiencia percibida, la capacidad de respuesta y otros atributos imposibles de deducir. Sin embargo, los pacientes hospitalizados no pueden decidir qué medico les atenderá, sino que son atendidos por el médico que esté de guardia en ese momento. Los médicos suelen cubrir el hospital en bloques de una o dos semanas cada vez.

Utilizamos los datos de Medicare sobre pacientes mayores de 65 años, y una base de datos que contiene las edades de los médicos, identificamos entre 2011 y 2013. unas 737.000 hospitalizaciones no electivas gestionadas por unos 19.000 médicos (hospitalistas) diferentes. Dividimos a los pacientes en cuatro grupos diferentes en función de la edad del médico que los trató: médicos de menos de 40 años, de 40 a 49 años, de 50 a 59 años y de 60 años en adelante.

Obviamente, los médicos de más edad tenían más años de experiencia desde que terminaron la residencia: los menores de 40 años tenían una media de 4,9 años de experiencia tras la residencia, mientras que los mayores de 60 años tenían 28,6 años. También era más probable que los médicos de más edad sean hombres: el 61% de los médicos menores de 40 años son hombres, frente al 84% de los médicos mayores de 60 años, lo que refleja el cambio en la composición por sexos que se ha producido en nuestra profesión en las últimas décadas.

Un porcentaje de pacientes hospitalizados sobrevivirá o morirá independientemente de quién sea su médico, pero para otros, el juicio clínico, la toma de decisiones y la habilidad técnica de su médico pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Asociación entre la edad del médico y la mortalidad del paciente a los 30 días en pacientes ingresados en el hospital.

El siguiente paso, por tanto, fue comparar las tasas de mortalidad a los 30 días entre los cuatro grupos de edades diferentes. Nuestro modelo estadístico reveló que, a medida que los médicos envejecían, sus pacientes presentaban tasas de mortalidad más elevadas. La tasa de los médicos menores de 40 años era del 10,8%, y aumentaba al 11,1% en el grupo de 40-49 años, al 11,3% en el grupo de 50-59 años y al 12,1% en el grupo de más de 60 años.

Para poner estas cifras en perspectiva, los resultados sugerían que si los médicos mayores de 60 años atendían a 1.000 pacientes, 13 pacientes que murieron a su cuidado habrían sobrevivido si hubieran sido atendidos por médicos menores de 40 años. Se repitió el análisis utilizando las tasas de mortalidad a 60 y 90 días, por si los resultados a más largo plazo hubieran sido diferentes, pero, una vez más, el patrón persistió: los médicos más jóvenes obtuvieron mejores resultados que sus compañeros con más experiencia. De ahí surgió la pregunta inevitable: ¿Por qué?

Hay dos explicaciones posibles. La primera es que exista un verdadero efecto de la edad, en el que el mero hecho de ser mayor provoque cambios en la forma de ejercer la medicina, lo que se traduce en una mayor mortalidad. Quizá los médicos de más edad confíen demasiado en su experiencia y piensen que «han visto un caso así un millón de veces», por lo que no aciertan en diagnósticos delicados.

La otra, que nos parece más probable, es que los médicos mayores y los más jóvenes hagan las cosas de forma diferente simplemente porque se formaron en épocas distintas. Los médicos más jóvenes poseen conocimientos clínicos más actuales. Si los médicos mayores no se han mantenido al día de los últimos avances en investigación y tecnología, o si no siguen las directrices más recientes, su atención puede no ser tan buena como la de sus colegas más jóvenes.

Una forma de que los médicos se mantengan al día es simplemente atendiendo a los pacientes. Cuando los pacientes acuden a nosotros con un diagnóstico determinado, esto puede incitarnos a consultar las últimas investigaciones, directrices o recomendaciones para esa enfermedad. Los medicamentos son la principal herramienta del internista; dado que se desarrollan nuevos y mejores fármacos a un ritmo (relativamente) rápido, atender a un gran volumen de pacientes es una buena forma de mantenerse al día.

Para ver si esto era así, repetimos el análisis, pero esta vez dividimos a los médicos en función de la edad y el volumen de casos. Comprobamos que, en el caso de los médicos de «bajo volumen», la mortalidad era mayor entre los de más edad. En el caso de los médicos de «volumen medio», el patrón era menos pronunciado. Y en el caso de los médicos de «gran volumen», el patrón desaparecía por completo. En la práctica, mientras un médico atienda a un número suficiente de pacientes, su edad es irrelevante para la atención que presta.

¿Significa esto que, en conjunto, los médicos jóvenes son «mejores» que los mayores? Este estudio sugiere que si por «mejor» se entiende que un medico tenga una menor mortalidad a los 30 días, entonces habría que decir que sí. Pero, ¿Qué ocurre con los cirujanos, que además de su capacidad diagnóstica requieren habilidades técnicas que dependen de la experiencia y de su «memoria motriz»?

Para averiguarlo, otro estudio del Dr. Jena y sus colegas analizó a unos 900.000 pacientes de Medicare que se sometieron a cirugías mayores comunes no electivas (por ejemplo, reparación urgente de fractura de cadera o cirugía de vesícula biliar) realizadas por unos 46.000 cirujanos de distintas edades. Elegimos la cirugía no electiva porque los pacientes no tienen mucho control sobre su cirujano cuando acuden con un problema urgente o emergente. Al igual que ocurre con los internistas de hospital, acaban siendo asignados al cirujano de turno de forma aleatoria. Al igual que antes, los pacientes se dividieron en cuatro grupos en función de la edad de su cirujano, y utilizamos un modelo estadístico para calcular la tasa de mortalidad a los 30 días de la intervención.

Los resultados mostraron que, a diferencia de los internistas, los cirujanos mejoraban con la edad. Las tasas de mortalidad de sus pacientes disminuían ligera, pero significativamente a medida que envejecían: la mortalidad era del 6,6% para los cirujanos menores de 40 años, del 6,5% para los cirujanos de 40-49 años, del 6,4% para los cirujanos de 50-59 años y del 6,3% para los cirujanos mayores de 60 años.

Está claro que aquí ocurre algo diferente. Es posible que para los internistas, el beneficio de una experiencia cada vez mayor empiece a verse superado por su conocimiento cada vez menor de los cuidados más actualizados. Sin embargo, es diferente para los cirujanos, que perfeccionan muchas de sus habilidades en el quirófano. Los cirujanos adquieren memoria motriz (muscle memory) mediante la repetición, trabajando en espacios reducidos con una anatomía compleja. Aprenden a prever los problemas técnicos antes de que se produzcan y a planificarlos basándose en la experiencia previa. Con el tiempo, adquieren una mayor destreza técnica en una mayor variedad de situaciones, aprenden a evitar mejor las complicaciones y a elegir mejores estrategias quirúrgicas.

¿Qué significa esto para los pacientes cuando conocemos a un nuevo médico? Si tomamos en conjunto los estudios sobre internistas y cirujanos, está claro que la edad de un médico no es algo que pueda descartarse de plano -la edad sí importa-, pero tampoco puede considerarse de forma aislada. Si nos preocupa la calidad de la atención que recibimos, las preguntas que merece la pena hacerse no son «¿Cuántos años tiene?», ni siquiera «¿Cuántos años de experiencia tiene?», sino más bien «¿Tiene mucha experiencia atendiendo a pacientes en mi situación?» o «¿Qué hace para mantenerse al día en la investigación?».

Los doctores Jena y Worsham son investigadores en Harvard y ejercen la medicina en el Hospital General de Massachusetts. Este ensayo es una adaptación de su nuevo libro, «Random Acts of Medicine: The Hidden Forces That Sway Doctors, Impact Patients, and Shape Our Health», publicado el 11 de julio por Doubleday.

Sobre qué es una mujer. Declaración de Mercedes. On what is a woman. Mercedes Declaration

por Mercedes Pérez-Fernández, Especialista en Medicina Interna, médica general jubilada, Equipo CESCA, Madrid, España. mpf1945@gmail.com

Cuando la revista The Lancet nos denomina a las mujeres como “cuerpos con vagina” y la Universidad Johns Hopkins define a las lesbianas como “no-varones que desean a no-varones” hay que alzar la voz para decir que la inmensa mayoría de las mujeres rechazamos estos disparates.

Declaración de Mercedes (Pérez-Fernández). En Buitrago de Lozoya (Madrid), España 15 de junio de 2023

No soy lesbiana (y si tú lo eres, te deseo lo mejor).

No soy bisexual (y si tú lo eres, te deseo lo mejor).

No soy no-binaria (y si tú lo eres, te deseo lo mejor).

No soy trans (y si tú lo eres, te deseo lo mejor).

Soy mujer (hembra de la especie humana).

No tengo dificultad para definirme como mujer.

No soy un “cuerpo con vagina” (como las yeguas).

No soy un “no-varón” (como un martillo).

Soy madre de cuatro varones. Y abuela de ocho nietos (tres chicas). He escrito sobre la “hipótesis de la abuela”, que requiere el éxito biológico de tener nietos.

«Las abuelas. Desde la Prehistoria al siglo XXI. De poderosas a temerosas”

No tengo la dificultad que tiene el Primer Ministro de Nueva Zelanda para saber lo que es una mujer

«New Zealand PM struggles when asked ‘what is a woman?’

Soy mujer, médica rural jubilada, especialista en Medicina Interna.

Soy una mujer de izquierda y me preocupa que estando perdiendo la lucha de clases el capitalismo nos haga creer que el problema es el “sexo sentido”.

Por supuesto, necesitamos más estudios médicos sobre las diferencias según sexo biológico, desde reacciones adversas a farmacocinética de los medicamentos.

Por supuesto, la lucha de toda minoría marginada es mi lucha, empezando por la lucha contra la pobreza y la desigualdad social. También la lucha por el disfrute de la sexualidad en su plenitud y en todas sus variantes.

“La profesión médica y la sociedad parecen haber sido incapaces de debatir racionalmente el hecho de que existen importantes incertidumbres sobre la mejor respuesta médica y social a la disforia de género en jóvenes, sin que inmediatamente se te acuse de transfobia.»

Creo que tiene mucha capacidad de dañar la mezcla de la ideología de género/queer con la medicina”.

On what is a woman. Mercedes Declaration

When the Lancet calls us women «bodies with vaginas» and Johns Hopkins University defines lesbians as «non-males who desire non-males», we must raise our voices to say that the vast majority of women reject these absurdities.

Mercedes (Pérez-Fernández) Declaration In Buitrago de Lozoya (Madrid), Spain. 15th June 2023

I am not a lesbian (and if you are, I wish you all the best).

I am not a bisexual (and if you are, I wish you all the best).

I am not a non-binary (and if you are, I wish you all the best)

I am not a trans (and if you are, I wish you all the best).I am a woman (female of the human species).

I have no difficulty defining myself as a women.

I am not «a body with a vagina» (so are mares).

I am not a «non-male» (so is a hammer).

I am a mother of four boys. And grandmother of eight grandchildren (three girls).

I have written about the «grandmother hypothesis», which requires the biological success of having grandchildren.

«Grandmothers. From Prehistory to the 21st Century. From powerful to fearful» in spanish

I do not have the difficulties that the Prime Minister of New Zealand has in knowing what a woman is («New Zealand PM struggles when asked ‘what is a woman?’)

I am a woman, a retired rural doctor, specialist in Internal Medicine.

I am a woman of the left and I worry that the class struggle is being lost and capitalism induces us to think that the problem is one of «feeling» of sex.

Of course, we need more studies in medicine on sex differences in biology, from adverse reactions to drug pharmacokinetics.

Of course, the struggle of all marginalised minorities is my struggle, starting with the struggle against poverty and social inequality. Also for the enjoyment of sexuality in its fullness and in all its variants.

“The medical profession and the society seems to have been unable to reasonably discuss the fact that there are significant uncertainties about the best medical and social response to gender dysphoria in young people, without accusations of transphobia following shortly after.

I think that gender ideology, colliding with medicine, holds much potential for harm”.

El impacto de la continuidad interpersonal de la atención primaria en los costes y el uso de la asistencia sanitaria: Una revisión crítica

Andrew Bazemore, Zach Merenstein, Lara Handler and John W. Saultz The Annals of Family Medicine May 2023, 21 (3) 274-279; DOI: https://doi.org/10.1370/afm.296

OBJETIVO Se ha demostrado que la continuidad interpersonal* desempeña un papel esencial en los efectos saludables de la atención primaria. En medio de 2 décadas de rápida evolución en el modelo de pago de la atención sanitaria, hemos intentado resumir la literatura revisada por pares que relaciona la continuidad con los costes y el uso de la atención sanitaria, información fundamental para evaluar la necesidad de medir la continuidad en el diseño de pagos basados en el valor.

MÉTODOS Tras revisar exhaustivamente la literatura previa sobre continuidad, utilizamos una combinación de descriptores (MeSH) establecidos y palabras clave para buscar en PubMed, Embase y Scopus artículos publicados entre 2002 y 2022 sobre “continuity of care” y “continuity of patient care,” , y resultados relevantes para el pagador, incluido el coste de la atención, los costes de la atención sanitaria, el coste de la atención sanitaria, el coste total de la atención, la utilización, las afecciones sensibles a la atención ambulatoria y las hospitalizaciones por estas afecciones. Limitamos nuestra búsqueda a palabras clave de atención primaria (primary care), términos MeSH y otro vocabulario controlado, incluyendo primary care, primary health care, family medicine, family practice, pediatrics, and internal medicine

RESULTADOS La búsqueda proporcionó 83 artículos que describían estudios publicados entre 2002 y 2022. De ellos, 18 estudios con un total de 18 resultados únicos examinaron la asociación entre la continuidad y los costes de la asistencia sanitaria, y 79 estudios con un total de 142 resultados únicos evaluaron la asociación entre la continuidad y el uso de la asistencia sanitaria. La continuidad interpersonal se asoció con costes significativamente más bajos o un uso más favorable para 109 de los 160 resultados.

CONCLUSIONES En la actualidad, la continuidad interpersonal sigue estando significativamente asociada con menores costes sanitarios y un uso más adecuado. Se necesita más investigación para desglosar estas asociaciones a nivel clínico, de equipo, de práctica y de sistema, pero la evaluación de la continuidad es claramente importante para diseñar el pago basado en el valor para la atención primaria.

*La continuidad interpersonal de la atención médica, se define como la relación continua entre médico y paciente, fue etiquetada como un atributo fundamental de la atención primaria de alta calidad en dos informes seminales de la Academia Nacional de Medicina.

A fuerza de no hacer nada, el hacer algo se convierte en sospechoso. O la Medicina del aplauso

Por Mercedes Pérez-Fernández, Especialista en Medicina Interna, médico general jubilada, Equipo CESCA, Madrid, España. mpf1945@gmail.com y Juan Gérvas, Doctor en Medicina, médico general jubilado, Equipo CESCA, Madrid, España. jjgervas@gmail.com

A fuerza de no hacer, cuando un médico hace algo resulta sospechoso.

Tres casos prácticos reales:

A.

“Cuando, como médico de Cerezo Insólito, me “añadieron” Garganta de las Nubes (que había tenido médica que no hacía nada de ginecología), las mujeres se negaron en redondo a ser atendidas de problemas de «sus partes» (les debí de parecer un sátiro). Se convencieron y pasaron a estar encantadas cuando sajé un abceso por bartolinitis y lo resolví sin tener que derivar a urgencias (a 50 km)”.

B.

“En mi propio caso, lo más doloroso fue cuando atendí como médica en nuestra casa a mi tía y madrina, que vivía sola y me pidió que la tuviese en casa hasta el final, que no la mandase al hospital. Murió en paz, y al necesitar el certificado, nuestro médico de cabecera (entonces en Madrid), que estaba al tanto de la situación y de acuerdo en lo que hacíamos, nos mandó al forense, que reconoció el ridículo (además de los años, mi tía tenía cáncer retroperitoneal con metástasis múltiples)”.

C.

“Tras realizar exploraciones ginecológicas (en un caso afectación del cuello del útero con sangrado y en el otro probable vaginitis que no se había resuelto tras dos tratamientos), una residente nueva me comentó en privado que hacer ginecología en primaria era violencia ginecológica, que eso era cosa, como mucho de matrona, o de derivación al especialista ginecólogo. Aunque lo hizo con educación y cierta mesura no dejó de incomodarme porque es la primera vez que me pasaba. De nada sirvió decirle que había pedido permiso a las pacientes, explicado que les iba hacer una exploración y que estuvieron acompañadas por otra mujer. Para la residente era un machista que hacía cosas que incomodaban a las mujeres incluso aunque ellas no lo manifestaran”.

Son raros los médicos generalistas.

Es decir, son raros los médicos que trabajando en atención primaria de médicos de cabecera hagan un poco de todo:

- pasar la consulta con tiempo y casi sin tiempos de espera,

- dejar hablar al paciente/familia,

- aceptar consultas y seguimiento a distancia (teléfono, correo electrónico, whatsapp, vídeo, etc),

- cirugía menor,

- poner DIUs,

- consulta abierta a la infancia,

- atención del paciente que prefiere morir en casa, hasta el final (también si solicitan eutanasia),

- atender su propias urgencias y hacer sus propios avisos a domicilio (todos los días),

- seguimiento del embarazo,

- ginecología básica,

- atención al aborto voluntario farmacológico,

- horario conveniente para adolescentes,

- acogimiento y seguimiento de pacientes con problemas mentales graves (y sus familias),

- aceptación de prostitutas en la consulta sin hacer juicios morales,

- carecer de presunción de heterosexualidad y estar abierto a la amplia variedad sexual humana,

- atender con el objetivo de disminución de daños a los pacientes adictos a drogas,

- seguir a los pacientes ingresados en hospitales,

- organizar con lógica el seguimiento y tratamiento de pacientes crónicos complejos (también a domicilio),

- comprender que los más graves problemas sanitarios son la desigualdad social y la falta de democracia (con la pobreza de consecuencia),

- salir a la comunidad, “calzando zapatos de pacientes”, con humildad y estando disponible,

- intentar revertir la Ley de Cuidados Inversos (que dice que reciben más cuidados quienes menos los precisan)

- etc.

Especialista en la totalidad

¿Cómo denominar apropiadamente a este médico generalista que en España recibe el título de “especialista en medicina de familia”?

Como escribió Lázaro Carreter, “la solución mejor para denominar al no especialista la dio, tal vez, Santiago Montero, deslumbrante profesor de Historia, a quien, en una conferencia universitaria, presentó el rector sin saber de él poco más que el nombre: «He aquí a este joven catedrático gallego, gran especialista…». Ignoraba en qué, y se dirigió a él: «¿En qué es usted especialista?». «En la totalidad» le contestó con recato Montero. Y así, si los especialistas no objetan, llamaríamos al generalista especialista en la totalidad».

Mediatras

Como dicen los médicos de cabecera portugueses (en Portugal los médicos de cabecera son muy generalistas y, por ejemplo, atienden infancia y embarazos y ponen DIUs), en España lo habitual es encontrar mediatras, médicos de cabecera que se ocupan sólo de un segmento de la población, y de sólo unos tipos de problemas.

Lo habitual son médicos de cabecera que no atienden a la infancia, ni casi a la adolescencia, y pronto no atenderán a la ancianidad (cuando se incorporen los geriatras a los centros de salud). Lo habitual es que no atiendan problemas básicos de tipo ginecológico, y no lleven los abortos voluntarios farmacológicos, y que tampoco atiendan a los pacientes que desean morir en casa, ni a los que piden eutanasia

¿Y los aplausos?

Se está generando una medicina de aplausos, que sigue los pasos de una política de aplausos, de un falso feminismo (“feminismo de salón”).

Se ha logrado un público cautivo, generalmente femenino joven, que se mueve en unas “coordenadas de ortodoxia” que logra salvas de aplausos en todas las presentaciones.

Algunas palabras y expresiones que conviene conocer para irlas mezclando sin ton ni son y dar apariencia de dominio de la situación en este feminismo de salón:

-atravesar/atravesada

-autodeterminación

-binario

-bisexualidad

-cancelamiento/cancelar

-cisgénero

-cisheteropatriarcado

-colonialismo

-cuerpos atacados

-daños a cuerpos y vidas que desafían el sistema binario y cisheterosexual

-derechos humanos

-disconformidad/disidencia de género

-disforia de género

-disforia de género de aparición rápida (“rapid onset on gender dysforia”, ROGD)

-diversidad

-enfoque de género

-eurocentrismo

-furia trans

-género

-genderqueer

-identidad de género

-imperialismo

-interdependencia

-intergénero

-interseccionalidad

-machismo

-mundo vivible por todos los cuerpos

-no binario

-opresión

-orientación sexual

-pansexualidad

-performativo

-perspectiva de género

-polisexualidad

-racialización

-sexualidad

-superviviente

-supremacía blanca

-TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist que en su traducción literal al español significa «Feminista Radical Trans-Excluyente»)

-transexcluyente

-transfobia

-transinclusivo

-transexualidad

-transversalidad

-trasvestismo

–vidas que tienen derecho a ser vividas

–woke

Para darle una vuelta a todo ello, nada como el capítulo 6º de “Transpsiquiatria. Abordajes Queer en Salud Mental”.

Dicho capítulo es un verdadero catecismo sobre “la amplia diversidad de formas corporales, subjetivas y sociales, de habitar las categorías de género que rebasan el dualismo” (frase que conviene saber de memoria porque decirla de corrido, incluso sin ton ni son, genera salvas de aplausos y logra vítores y que el público se ponga en pie)

Síntesis

Precisamos médicos generalistas, muy generalistas, pero tienen que saber que pagarán un alto precio profesional y social por serlo. A cambio, se lo agradecerán en el alma sus pacientes/familias y estos médicos sentirán que vale la pena ejercer cada día